فن

ثورة يوليو والسينما السياسية

ما لم تقله الخطب، قالته السينما... وما لم تتحمله السلطة، وثّقته الكاميرا، فحينما ارتدت الثورة قناع الاستقرار، كشفت السينما وجه التناقض.

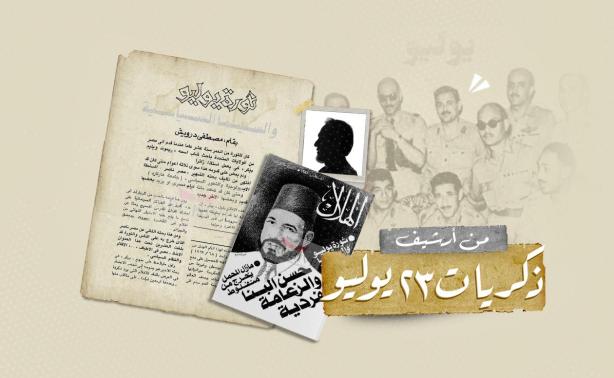

صورة تعبيرية (من أرشيف ذكريات 23 يوليو، مقال للكاتب والناقد السينمائي مصطفى درويش نُشر في 1 أغسطس 1988 بمجلة الهلال)

صورة تعبيرية (من أرشيف ذكريات 23 يوليو، مقال للكاتب والناقد السينمائي مصطفى درويش نُشر في 1 أغسطس 1988 بمجلة الهلال)

مقال للكاتب والناقد السينمائي مصطفى درويش، نُشِر بمجلة الهلال في 1 أغسطس 1988

كان للثورة من العمر ستة عشر عامًا عندما قدِم إلى مصر من الولايات المتحدة باحثٌ شاب اسمه ريموند ويليم بيكر، كي يعمل أستاذًا زائرًا. ولم يمضِ على قدومه هذا سوى ثلاثة أعوام حتى انتهى من تأليف بحثه الشهير: «مصر ناصر: السلطة الأيديولوجية والتطور السياسي» (جامعة هارفارد). وحتى كان قد شاهد مائة فيلم مصري أو يزيد، بعضها قديم وبعضها الآخر جديد. وعن هذه الأفلام يقول بيكر إن اختياره لها تم بطريقة عفوية من بين ما كان معروضًا في دور السينما الشعبية داخل القاهرة وحولها.

ذهب المعز

ويبدو أن مشاهدته لهذا الكم الهائل من الأفلام خلال عام واحد (1968–1969) من عمر الزمان قد أهّله للحصول على منح دراسية من جامعة بوسطن وغيرها من المراكز الأمريكية المكرسة ميزانياتها الضخمة لتمويل عمليات وصف العالم ابتغاء الإبقاء على هيمنة العم سام إلى آخر الدهر.

ومن هنا قيامه بالعديد من الزيارات إلى عدد كبير من المراكز السينمائية على امتداد الوطن العربي، بحثًا عن نسخ ما وقع عليه الاختيار النهائي من أفلام في القاهرة وبيروت ودمشق والجزائر.

ومن هنا جاء بحثه الثاني عن مصر ناصر الذي خرج به على الناس والثورة وقد بلغت العشرين، تحت هذا العنوان الأخّاذ: «مصر في الأطياف… الأفلام والنظام السياسي».

وأول ما يُلاحظ على منهج «بيكر» في بحثه الأخير هو جنوحه إلى تجنّب الاعتماد في عرض بالنقد للأفلام الأربعين التي ورد ذكرها، وعددها أربعون فيلمًا، على ما كُتب عنها من دراسات تتناول السينما المصرية، سواء بلغتنا العربية أو بغيرها من اللغات. لماذا؟ ليس الجواب على هذا السؤال تفسيرًا.

الأرض الخراب

لقد قال (…)* عمومه مما لا يُعتمد عليه (…) ذلك في دراسة المخرج محمد خان، عنها، والمنشورة باللغة الإنجليزية (1969)، فهي في رأي بيكر جاءت مخيبة للآمال، موجزة، مخالفة للحقيقة في تفاصيلها، مضلّلة في تفسيراتها. ومن هنا اعتماده أساسًا على المشاهدة أكثر من اعتماده على أي شيء آخر، حتى وصل به الأمر إلى تكرار المشاهدة، مرتفعًا بعددها في بعض الحالات إلى أربع مرات.

ومما يجعل بحث «بيكر» ذا قيمة كبيرة رغم قصر حجمه (ثلاثون صفحة تقريبًا) هو أن أحدًا من بعده، وحتى هذه الساعة، لم يكتب دراسة مقاربة عن السينما في مصر بالجدية نفسها، لا بالعربية ولا بالإنجليزية، وهذا هو العجب العجاب. والأعجب أن أحدًا لم يترجم بحثه حتى اليوم.

انقلابات وكلمات

وعلى كلٍّ، فالبحث يبدأ بكلمات جاءت على لسان المخرج صلاح أبو سيف إثر انقلاب الثالث عشر من مايو 1971 المسمى بـ«حركة التصحيح»، يصف فيها ليلة العرض الأول لفيلمه «القضية 68» قائلًا:

«أحاط رجال الشرطة بالسينما ليلة الافتتاح. وبعد انتهاء العرض حاول البوليس السري المنتشر في صفوف المتفرجين أن يضربني، ولأني لستُ إلا بشرًا، فقد كنت فزعًا في كل يوم من أيام العرض، وأحس أن أولادي سينتهي بهم الأمر إلى تحمّل نتائج تصرفاتي.»

وقد استخلص صاحب البحث من هذه الكلمات أن الأفلام المصرية متورطة بين حين وآخر في معترك سياسات مصر المعاصرة، وإذا بصانعيها مكرّمون على المشاركة وتحمل تبعاتها. وعنده أن مصر لم تنجح في إنتاج الكم المطلوب من الأفلام الرسمية التي تستهدف تعبئة الجماهير في مجتمع محكوم بنظام ثوري.

انتصار القديم

فالجهود التي بُذلت عقب ثورة 1952 لإنتاج أفلام وطنية مؤيدة للنظام الجديد باءت جميعها بالفشل في المجالين الدعائي والتجاري على حد سواء. ولو بحثنا عن أسباب فشل الثورة في صنع سينما سياسية رسمية ذات تأثير فعّال، لوجدناها كامنة أولًا في نشأة النظام الناصري وأصوله الأولى، حيث بدأ بالاستيلاء على السلطة بفضل تنظيم عسكري قوامه ضباط أحرار من الطبقة المتوسطة، وليس بفضل ثورة اجتماعية وسياسية عارمة.

وثانيًا، في الاستراتيجية التي تبنّاها النظام من أجل مواجهة مشاكل مصر الاجتماعية والاقتصادية، وهي استراتيجية تقوم في جوهرها على سياسة خارجية نشطة متحركة لا تبتغي سوى الحصول على الرأسمال الأجنبي اللازم لتحقيق التنمية. وما تبع ذلك من تغلّب على المشاكل المستعصية، بحيث تصل مصر في أمن وأمان إلى برّ الرخاء والهناء.

وليس يعنينا هنا أن نبيّن ما أتيح لهذه السياسة من نجاح أو سقوط، بقدر ما يعنينا أن نلاحظ مع صاحب البحث أن سياسة التنمية المعتمدة أساسًا على الخارج قد أغنت الثورة عن ضرورة تجنيد الجماهير، وأغنتها كذلك عن مواجهة التخلف الداخلي مواجهة حقيقية؛ أي عن النظر إلى حقائق الأشياء داخل المجتمع، هي غير خداع ولا انخداع.

وكل ذلك استتبع – بحكم اللزوم – الشعور بعدم الحاجة إلى سينما سياسية رسمية، وبالتالي الاستغناء عمّا كان قد داعب النظام في بداياته من أحلام في هذا الشأن. وإذا بالنظام الجديد يؤثر السينما القديمة المقيدة بأغلال الربح.

بعد السقوط

وإذا به يرى الأفلام أداة لهو ولعب، ومجرد سلعة هامّة تُصدّر إلى دنيا العرب. وفي مواجهة وجهة النظر الرسمية هذه للفن السابع، تمرد نفر من صانعي الأفلام.

وفي الحق، فإن ما دفع هذا النفر إلى التمرد ليس ما أنجزته الثورة ضد الاستعمار والإقطاع؛ وإنما ما عجزت عن إنجازه في مجال التنمية الداخلية بسبب اعتمادها على سياسة خارجية قوامها المغامرة، ومحاولتها إخفاء هذا الفشل بارتداء ثوب الاشتراكية.

الخوارج

وفي وصف هذا النفر يقول بيكر: إنهم كانوا متأثرين بماركسية مرنة، يرون السينما أداة لنقد المجتمع الذي كانوا ضائقين بما كان يملؤه من فساد، يأملون في صنع أفلام تساعد على الفهم، تمهد إلى تغيير العالم.

وأفلام هذا النفر من المخرجين هي التي ركّز بيكر عليها بحثه، وذلك لأنها مرتبطة بالواقع المصري، وهذا ما يجعلها وحيدة نوعها، مختلفة تمام الاختلاف عن ركام الأفلام المصرية الأخرى التي لا طائل فيها ولا غَناء، فهي تهتم بالمشاكل الاجتماعية الحقيقية أشدّ الاهتمام، تُلقي الأسئلة المنطوية على نقد المجتمع من منطلق المثل الاشتراكية التي تبنّاها النظام. وفي نفس الوقت، تلتمس الأجوبة لها في بعض الأحيان.

ومهما يكن من شيء، فبعض هذا النوع النادر من الأفلام قد أدخله صاحب البحث في عداد الأعمال السينمائية التي تخلص إلى النقد الاجتماعي (مع مضمون سياسي كامن). أما الباقي – وهو أقل من القليل – فيدخل ضمن الأعمال السينمائية التي تجنح إلى النقد السياسي المباشر دون لفّ ودوران.

وإذا ما تتبعنا هذا التقسيم تتبعًا يسيرًا لتبيّن لنا أن أخص ما يميز أفلام النقد الاجتماعي أنها جميعًا متصلة اتصالًا مستقيمًا بـ«العزيمة» (1939)، كما خرج الأدب الروسي من معطف جوجول في النصف الأول من القرن الماضي. وهي لا تزال متأثرة بطريقة هذا الفيلم في النقد الاجتماعي، وبالإطار الذي أحاطه به صاحبه المخرج كمال سليم.

وأهم هذه الأفلام – في نظر صاحب البحث – خمسة لا تزيد، هي:

-

«القاهرة 30» (1966)

-

«القضية 68» (1968) – لصلاح أبو سيف

-

«الرجل الذي فقد ظله» (1968)

-

«ميرامار» (1969)

-

«شروق وغروب» (1970) – لكمال الشيخ

المشروع الممنوع

أما السينما الرسمية، فلم يكن لها عند «بيكر» سوى فارس وحيد هو توفيق صالح، ذلك المخرج المضطهد الذي لم يُخرج طوال عشرين عامًا سوى ستة أفلام، لعلّ أهمها فيلم «المتمردون» (1967)، الذي عرض فيه للثورة وقائدها من خلال طبيب شاب يقود تمردًا للمرضى ضد الظلم، ولا يكاد يفعل ذلك حتى تفلت الأمور، وشيئًا فشيئًا ينهزم التمرد، وتعود الأمور سيرتها الأولى.

وهنا يزعم «بيكر» صاحب البحث أن الدكتور ثروت عكاشة – وزير الثقافة وقتذاك – قد ناصب رائعة توفيق صالح العداء بحجة تطاولها على قائد الثورة، وينسب إليه أنه قال في هذا الخصوص إنه لا يستطيع أن يوافق على فيلم يهاجم جمال عبد الناصر (راجع: مجلة American Behavioral Scientist، عدد يناير–فبراير 1974، ص 415).

والآن، عندما نرى رائعة المخرج الملعون، نندهش لكل هذه الضجة التي ثارت، ونندهش لكل تلك الضجة والمقاومة التي وُوجهت بها، ولا يسعنا إلا أن نقول: ما أعجب أمر الحكّام!